法大法庭科学技术鉴定研究所对左锁骨骨折内固定术后臂丛神经损伤致医疗损害责任纠纷的法医临床鉴定

法医临床鉴定;医疗过错;锁骨骨折;臂丛神经损伤;医疗损害

*

医疗过错鉴定

*

2013年 8 月 19 日

是

简要案情被鉴定人潘某于2005年9月14日摔倒在地,致左锁骨骨折及头部软组织损伤。当日下午在被告医院行左锁骨骨折切开复位克氏针内固定术,后出现局部肿胀、左上肢麻木、左手部分肌肉萎缩。经多家医院门诊,住院诊治,诊断为臂丛神经损伤。现原告方认为:由于被告医院在对其行克式针内固定时,操作不当,致克式针头外露,导致臂丛神经损伤。故起诉至法院,要求赔偿。

病历摘要 主诉:左肩摔伤伴活动受限1小时。专科所见:左侧颜部见3×3cm肿块,压痛,局部肿胀。左侧锁骨远段畸形,局部肿胀,压痛明显,左手麻木,握力下降,左肩关节及左上肢活动受限。辅助检查:X线拍片:左锁骨远端粉碎性骨折伴肩锁关节分离。

2005年9月14日手术步骤:患者仰卧位手术台,麻醉成功后,皮肤常规消毒,铺巾,在锁骨外1/3处作横行切口,长约5cm,切口皮肤及皮下组织,暴露锁骨,用骨膜分离器分离骨膜,见骨折为粉碎,有2块小骨片,用2根克氏针从锁骨远端穿到近端,骨折复位后,在锁骨近端2cm处打一横行贯穿孔,穿入钢丝与克氏针交叉固定,用盐水冲洗伤口,刀口放置橡皮引流条。

2005.9.16:仍左手皮肤感觉下降,手指活动尚可。

2005.10.7:自述左肩部疼痛,特别左上肢活动时疼痛加重,查体:左上肢皮肤感觉下降(痛及温存在),手指麻木,但活动尚可,上肢肌肉无明显萎缩,根据目前情况,考虑因左肩及左侧颞部摔伤致左臂丛神经损伤可能性大。

2005.12.10查体:左手呈“爪”型,大鱼际、骨间肌萎缩,尺部神经痛觉减退。印象:周围神经损伤。

2005.12.19:仍自述左锁骨部有时疼痛,手指麻木,握力下降明日联系肌电图,以进一步明确症状性质。

2005.12.23手指麻木,握力下降,给予对症治疗及适当功能锻炼及理疗,待肌电图结果回来后再做明确诊断。

2005.12.28:肌电图示周围神经源性损伤,准备请外院专家会诊。

2006.1.27:骨外会诊,经骨外教授查体:上肢活动受限,以外展、屈指、伸拇、伸腕受限加重明显,感觉尚可。前冲斜方肌于锁骨旁压痛明显,X线骨折未愈合。建议:臂丛神经松解,去除钢针内固定,改用肩锁钩固定。

2006.2.14:今日请省中医教授会诊查体:神志清,语言清晰,颈2-3棘突压痛(+),无放射痛,左锁骨上窝及前中斜角肌处压痛明显,伴左上臂前外侧放散痛,上肢肌肉普遍萎缩,肌张力下降,提肩胛肌、三角肌、肱二、三头肌力均无主动收缩,伸腕肌及屈指肌力Ⅱ级,伸指肌力0级,上肢皮肤感觉:痛觉消失,肱二、三头肌及桡骨膜反射(++)。

2006.3.13:鉴于骨外教授会诊意见,建议:臂丛神经松解,去除钢针内固定,改用肩锁钩固定。给病人讲明了尽早行二次手术并签写手术协议书,但病人暂不同意手术。

2006.6.28:建议病人拔除钢针,病人仍没明确答复是否手术。建议适当自主功能锻炼及理疗。

2006.11.22:病人未回病房2个月余,仍联系不上或病人不接电话。为此,经科室研究并请示院长同意,今日自动出院。

外院门诊病历载

就诊日期:2005年10月11日。左锁骨骨折在历下区医院手术4周,现左上肢直垂,左手以尺侧为著,并肿。检查:左锁骨外1/3手术切口瘢痕,克氏针头外露。轻压颈斜角肌间隙后,上肢麻痛感,以左尺神经为著。左4、5指感麻木。X片示左锁骨克氏针影2根,一根已超出锁骨,尖端外露,病人诉说伤时无此症状,术后才出现,而且与体位有关。因此考虑在影视下退出超出的针观察。

2008年9月3日外院手术记录 手术名称:左臂丛神经探查+内固定物取出术。

手术过程:显露两枚克式针钢丝尾端,分别取出显露臂丛上干及部分中干,见上中干色泽正常,稍变硬,上干外上方肩胛上神经发出后上外侧一约2×1.5cm大小质硬瘤体压迫臂丛神经纤维,锁骨下部有较多脂肪组织卡压臂丛神经,遂于锁骨中部打断锁骨、向两侧牵开,清理脂肪组织,将质硬瘤体完整剥离,发现其来源于臂丛上干发出一细小感觉支,为神经瘤,向锁骨部及锁骨下部臂丛神经探查,见臂丛中、下干色泽正常,稍硬,周围卡压已解除,将臂丛神经彻底松解,四枚螺钉固定锁骨段。

2009年3月4日肌电图检查报告单:左臂丛神经损伤。

听证意见

患方认为:

1. 院方医疗手术造成臂丛神经损伤。

2. 院方的医疗手术与患方损伤后果具有因果关系,存在过错。

医方认为:

1.潘某左臂丛神经损伤的原发性原因系摔倒所致,与其锁骨骨折后第一次(2005-9-14克式针内固定)手术没有因果关系。

2.潘某所称医院在其多次提出手术存在严重错误的情况下,仍坚持不予更正,导致其受伤神经修复新生受阻,终身残疾,与事实不符,其损伤结果系自身延误治疗导致,医院在诊疗过程中并无过错。

查体:左上肢躯干侧垂落,无主动活动,颈左侧至左肩部可见不规则形手术瘢痕,瘢痕长度分别为6.5cm×0.2cm,14cm×0.2cm,4.0cm×0.2cm。左三角肌明显萎缩,以后部为著,左手大小鱼际肌萎缩明显,左手呈爪形指。三角肌可触及肌肉收缩。左屈肘肌力Ⅲ级。

肌电图检查结果(2013年5月5日):左拇短展肌未见自主收缩电位,余肌运动单位电位募集量减少。

2005年9月14日肩关节X线片示:左锁骨中外段骨折,骨折断端锐利,明显分离移位。

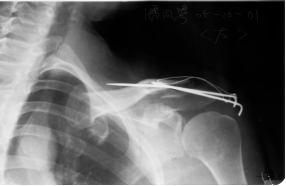

2005年10月1日肩关节X线片示:左锁骨克式针内固定术后改变,断端对位、对线尚可。克式针远、近端位于骨皮质外,远端尖部向臂丛神经走行区突出。

2008年11月4日肩关节X线片示:左锁骨内固定术后改变,可见内固定物在位,骨折对位、对线可。

(一)被告医院诊疗行为分析

1.臂丛神经损伤诊断、治疗延误

臂丛神经损伤后,可出现相应的神经损伤症状,如感觉障碍、运动障碍和肌肉萎缩等。临床诊断臂丛神经损伤,应根据损伤机制、临床症状体征和特殊检查,以明确损伤部位、性质和程度。其中,神经电生理肌电图检查及神经传导速度检查,对有无神经损伤及程度有重要参考价值,可起到明确诊断和判断损伤程度等作用。明确臂丛损伤后,对常见的牵拉性臂丛神经损伤,早期以保守治疗为主,应用神经营养药物,或对损伤部进行理疗,同时注意对患肢进行功能锻炼,以防治关节囊挛缩。但是,保守治疗的观察时期一般在三个月左右。若三个月后无任何症状恢复者,应积极行手术探查,并根据术中所见,采取神经减压松解等处置,以利功能恢复。

经阅送检资料,被鉴定人潘某于2005年9月14日,因摔伤入被告医院诊治。入院查体示,“左侧头皮肿胀、触痛,左侧颜部见3×3cm肿块”,同时存在“左锁骨部肿胀、肩关节及左上肢活动受限”, X线检查可见“左锁骨远端粉碎性骨折伴肩锁关节分离”。入院后的症状、体征说明,其具备头肩部对撞性损伤,导致臂丛神经损伤的损伤基础。伤后的专科检查即查示“左手麻木,握力下降”,说明其在损伤后即可能存在臂丛神经损伤。

另据病史记录,被鉴定人潘某于9月14日行“左锁骨骨折内固定术”术后仍感觉“左手皮肤感觉下降”,此后左上肢感觉障碍持续存在,逐步出现“抬起无力”等运动功能障碍表现,且持续存在。院方曾于10月7日根据“左上肢皮肤感觉下降(痛及温觉存在),手指麻木”等症状,曾做出过“考虑因左肩及左侧颞部摔伤致左臂丛神经损伤可能性大”的判断,但未进一步进行明确诊断。12月10日的病程记录记载,左手呈“爪”型,大鱼际、骨间肌萎缩,尺部神经痛觉减退,说明其已出现了明显的臂丛神经损伤的症状、体征,而且具有明确功能障碍表现。院方12月19日病史记载“明日联系肌电图,以进一步明确症状性质”、12月23日病史记载“待肌电图结果回来后再做明确诊断”,说明院方在此之前,一直未做出明确诊断,直至12月28日,院方方始明确“周围神经损伤”的诊断,此时距原始损伤发生已逾三个月。分析认为,院方在对被鉴定人潘某诊治过程中,存在延误诊断“臂丛神经损伤”的医疗行为过错。

根据临床诊疗规范,发生闭合性臂丛损伤时,如行保守治疗三个月后,症状无明显改善者,应积极行手术探查。在明确诊断臂丛神经损伤后,直至2006年1月27日,院方会诊后方有“臂丛神经松解,去除钢针内固定,改用肩锁钩固定”的建议,2月5日明确建议“病人尽早行二次手术,拔除钢针,促进骨愈合”。此时距原始损伤发生时,已逾五个月。院方的针对性治疗或建议明显迟滞、延误。

分析认为,院方在对被鉴定人潘某诊治过程中,存在延误治疗“臂丛神经损伤”的医疗行为过错。

2.克式针内固定位置不佳

“克式针”是一种骨科常用的内固定材料,在骨折内固定中,可用于锁骨骨折内固定。行克式针内固定术时,应注意固定位置及牢固程度,如果固定位置不佳,或发生游走,可引起严重的并发症。

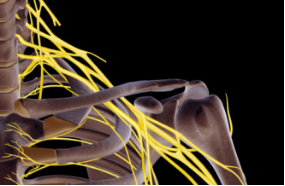

被鉴定人潘某于2005年9月14日行“左锁骨骨折内固定术”。经阅术后影像学资料,克式针近端(尖端)露于锁骨皮质之外,其尖端位于臂丛神经走行区域内。外科手术施行于人体,通过改变、恢复组织结构,促使疾病或损伤趋向治愈。虽然手术本身就是一种创伤,但在施行过程中,不应因不当操作而造成额外的副损伤。克式针尖端位于臂丛神经内,可对其造成直接损伤,或因异物反应造成该区域水肿、机化,发生卡压、压迫神经等。只要术中操作细致、得当,完全可以避免上述损害。同时,2006年1月27日专家会诊意见建议,“臂丛神经松解,去除钢针内固定,改用肩锁钩内固定”,院方此后的病史中,也多次建议“病人拔除钢针”,上述记载均可反映院方存在克式针固定位置不当。分析认为,院方在行“左锁骨骨折内固定术”时,存在克式针内固定位置不佳的过错。(见附图)

(二)医院诊疗行为与被鉴定人潘某损害后果之间的因果关系分析:

被鉴定人潘某因左肩部摔伤,致左锁骨骨折。经“左锁骨骨折内固定术”,于2005年12月28日确诊为“周围神经源性损伤”,后于2008年9月3日行“左臂丛神经探查”,松解臂丛神经。期间经多次神经电生理检查,均证实“臂丛神经损伤”。结合我们查体所见,认为其现遗有“左臂丛神经损伤”的损害后果。

1.具有臂丛神经损伤的外伤基础

臂丛神经损伤是临床常见周围神经损伤之一,可并发于锁骨骨折。据国内统计资料报道,引起臂丛损伤的最常见病因及病理机制是牵拉性损伤。其中,头肩部撞击障碍物或地面,使头肩部呈分离趋势,臂丛神经受到牵拉而导致的损伤,是臂丛神经损伤的主要原因。

被鉴定人潘某于2005年9月14日摔伤左肩部。临床病史记载“左侧肩部疼痛明显,局部肿胀”、“左侧颜部见3×3cm肿块,压痛,局部肿胀”,说明其摔伤过程中,触及肩部及左侧颜面部,该损伤过程中,肩部及左侧颜面部同时受力,使臂丛神经收到牵拉,从而具有因牵拉所致臂丛神经损伤的可能。另据病史记载,其伤后即表现为“左手麻木,握力下降”,说明其伤后即有臂丛神经损伤的疑似症状。结合外伤史、臂丛神经损伤机制及症状,分析认为被鉴定人潘某具有臂丛神经损伤的外伤基础。

2.现有材料不支持:克式针尖端直接造成臂丛神经损伤

臂丛神经由第5-8颈神经前支和第一胸神经前支大部分组成,支配上肢的运动和感觉。如异物直接碰触,或损伤臂丛神经,则反应激烈,疼痛、麻木、无力等运动、感觉障碍立现。

被鉴定人潘某术后出现“左手皮肤感觉下降”,之后渐感“抬起无力”,后出现爪型手、大鱼际、骨间肌萎缩等情况。从术后出现“感觉下降”到“爪型手、肌肉萎缩”,历时约三个月,说明其臂丛神经损伤症状存在渐进过程,并不符合直接损伤特点。分析认为,根据现有材料,不支持克式针尖端直接造成臂丛神经损伤。

3.克式针外露尖端可造成臂丛神经间接损伤

外来异物进入机体,并长期存留,可造成组织水肿、增生、机化,造成对周边解剖结构(血管、神经等)压迫,从而诱发、加重原有损伤。

经阅送检资料,被鉴定人潘某于2008年9月3日方行“内固定物取出术”。据“内固定物取出术”术中所见“上干外上方肩胛上神经发出后上外侧一约2×1.5cm大小质硬瘤体压迫臂丛神经纤维,锁骨下部有较多脂肪组织卡压臂丛神经”,经病理诊断为“纤维脂肪组织瘤样增生”。说明原克式针尖端已造成明确的周边组织增生,并卡压臂丛神经。分析认为,克式针外露尖端可造成臂丛神经间接损伤。

4.医疗过错与损害后果之间存在因果关系

被告医院在对被鉴定人潘某诊治过程中存在臂丛神经诊疗延误,克式针内固定位置不佳的医疗过错。尤其是克式针固定位置不佳,可导致外露尖端周围组织增生、机化和包裹,卡压臂丛神经,从而加重损伤症状。经阅送检病史,院方曾于2006年1月27建议行臂丛神经松解,去除钢针内固定,改用肩锁钩固定,后经拒绝。虽然此时距手术(2005年9月14日受伤)已近五个月,但仍应鼓励积极进行临床干预,修正原有引发合并症的术式,缓解神经卡压症状,从而有利于神经损伤的恢复。但直至2008年9月3日,被鉴定人潘某方行内固定物取出术,距院方建议已逾两年零八个月,臂丛神经走行区如此长时间的异物遗留,除了足以对臂丛神经造成严重损害之外,还可造成神经支配效应器的废用性失能,而致不可逆性损伤。同时,考虑到被鉴定人潘某具有臂丛神经损伤的外伤基础、原发损伤相对较为严重、具有手术适应征、克式针外露尖端未直接造成臂丛神经损伤等因素,综合分析认为,被告医院的医疗过错与潘某原始损伤共同作用于目前的损害后果。

被告医院存在克式针固定位置不佳,延误诊断和治疗臂丛神经损伤的医疗过错,该过错与被鉴定人潘某原始损伤共同作用造成目前的损害后果。

【附件】

附被鉴定人伤后影像学片及解剖图

|

|

|

|

附图:左:臂丛神经走行图;右:克式针锁骨外位置(2005-10-1)。克式针外露于锁骨外,尖端位置位于臂丛神经走行区域内。 |

|