法大法庭科学技术鉴定研究所对冠状动脉肌桥当事人的法医病理鉴定

案例内容

【案情简介】

何某,男,24岁,2015年某日该男下班乘坐公交车回家,在公交车内该男摔倒,后经120抢救无效死亡。该男从2013年开始曾多次出现癫痫样发作,如意识不清(10多秒)、抽搐等症状,后被某医院电生理诊断为癫痫样异常放电,并经过药物治疗。

【鉴定过程】

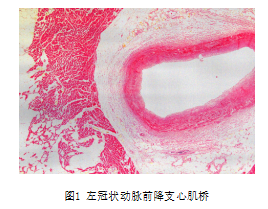

尸表检查:成年男性尸体,营养一般,发育正常。左额部近发际处可见一处表皮剥脱,伴皮革样化,大小为1.5cm×1.2cm。其左下方可见另一处表皮剥脱,伴皮革样化,大小为3.0cm×2.5cm,伴周围皮肤暗紫色改变。左颧骨及左颧弓可见两处表皮剥脱,伴皮革样化,大小分别为1.2cm×1.5cm、1.0cm×0.5cm。余未见异常。尸体解剖:前额部头皮表皮剥脱对应处头皮下出血,大小为3.5cm×2.5cm。左、右冠状动脉开口通畅,距前降支起始部2.0cm处可见前降支进入心肌层走行,长3.0cm,最深处距心外膜0.3cm,形成冠状动脉肌桥。左、右冠状动脉管壁未见明显增厚。双肺切面淤血、水肿。余未见异常。组织病理学检验:(1)蛛网膜下腔血管扩张、淤血。大脑额、颞、顶、枕叶、海马区以及小脑、脑干弥漫性神经嗜伊红染色增强,尼氏体消失,伴弥漫性卫星现象和噬神经现象。全脑白质弥漫性胶质细胞增生,胶质小结形成;(2)左冠状动脉前降支位于心肌层浅表处,管壁周围可见心肌纤维包绕,管壁轻度增厚。部分心肌纤维嗜伊红染色增强,大片状心肌纤维呈波浪状排列。局部左心室心外膜下心肌层片状心肌纤维凝固性坏死,左心室及室间隔心肌层散在灶状心肌纤维崩解,伴有中性粒细胞浸润,同时可见灶、片状心肌纤维化。局部左心室和右心室心肌层可见脂肪组织浸润;(3)弥漫性肺泡壁毛细血管及肺内小血管扩张、淤血,大片状肺泡腔内充满均质粉染水肿液;(4)余未见异常。毒物检验:对解剖中提取的心血、尿液进行毒物检验,未检出常见毒物。检测毒物种类包括镇静催眠类、抗精神病类等西药、农药、除草剂、阿片类、苯丙胺类、k粉、大麻、可卡因等毒品、溴敌隆、溴鼠灵、敌鼠钠、毒鼠强、氟乙酰胺等鼠药、乙醇等挥发性有毒气体。法医病理学诊断:(1)头面部散在点、灶状擦伤、挫伤;(2)冠状动脉肌桥,陈旧性及急性心肌梗死;(3)肺淤血、水肿;(4)神经元缺血缺氧性改变;(5)多器官淤血。

【分析说明】

根据尸体解剖及组织病理学检查发现,被鉴定人何某头面部散在点、灶状擦伤、挫伤,符合钝性外力作用,摔跌可以形成。但由于双侧颞肌、硬膜外、硬膜下未见异常;颅盖骨、颅底骨未见骨折;未见脑挫伤等,因此其头面部损伤程度尚轻,未见由此导致死亡的病理学依据。同时,未见其他机械性损伤和机械性窒息的病理学改变,故可排除其因机械性损伤和机械性窒息引起的死亡。

根据尸体解剖及组织病理学检查,被鉴定人何某左乳头内上4.5cm处可见一处穿刺针孔,其对应处心包壁层以及心外膜均可见一穿刺针孔,并且心脏表面未见其他破裂口。因此被鉴定人何某心包腔内积血符合穿刺后所造成的人为现象。

根据毒物检验显示,被鉴定人何某心血中未检出乙醇;未检出常见巴比妥类、吩噻嗪类和苯二氮卓类催眠镇静药。因此,尚无证据表明本例系因所检常见毒物中毒引起的死亡。

根据相关资料记载,被鉴定人何某从2013年至死前曾表现为癫痫样发作,如意识不清(10多秒左右)、抽搐等症状。2013年8月26日何某脑部被诊断为癫痫样异常放电,并经过药物治疗。经过组织病理学检查发现,被鉴定人何某表现为神经元缺血缺氧性改变,但未发现癫痫样发作导致死亡的直接证据。并且就现有资料也无法证实事发前被鉴定人何某出现了持续时间较长的癫痫样状态。因此,尚无证据表明本例系因癫痫样发作引起的死亡。

根据尸体解剖及组织病理学检查,被鉴定人何某距前降支起始部2.0cm处可见前降支进入心肌层走行,长3.0cm,最深处距心外膜0.3cm,管壁周围可见心肌纤维包绕。部分心肌纤维嗜伊红染色增强,大片状心肌纤维呈波浪状排列。局部左心室心外膜下心肌层片状心肌纤维凝固性坏死,左心室及室间隔心肌层散在灶状心肌纤维崩解,伴有中性粒细胞浸润,同时可见灶、片状心肌纤维化。局部左心室和右心室心肌层可见脂肪组织浸润。上述符合冠状动脉肌桥,陈旧性及急性心肌梗死的病理学改变。同时,肺表现为淤血、水肿改变,其他多器官淤血,表明被鉴定人何某死前存在循环功能障碍。

因此,根据解剖检验、组织病理学检查、并结合相关材料,可以认定本例符合患有冠状动脉肌桥,引起急性心肌梗死,导致循环、呼吸功能障碍而死亡。

【鉴定意见】

被鉴定人何某符合患有冠状动脉肌桥,引起急性心肌梗死,导致循环、呼吸功能障碍而死亡。