司法鉴定科学研究院对颅脑损伤致伤方式的法医学鉴定

案例内容

【案情简介】

高某(男,1962年出生)于2010年7月14日上午10时许骑摩托车与另一辆摩托车相撞,高某受伤。伤后某司法鉴定机构鉴定“高某损伤程度为重伤,伤残等级属X级伤伤残”。因案情调查发现,高某具体致伤方式不能确定,可能为交通事故摔跌致伤或遭他人打击头部致伤。

【鉴定过程】

按照《法医临床检验规范》(SF/Z JD0103003-2011)对被鉴定人高某进行检验。

2012年12月13日本中心鉴定人到当地对被鉴定人高某进行法医学检查鉴定。

步入检查室,神清,查体合作。目前遗留轻度失语,能缓慢完成一些简单对答,但对复杂语句表达困难,对复杂事物命名困难。左额颞顶部见一马蹄形开颅术后遗留瘢痕,其下可触及4.0cm×3.0cm范围颅骨缺损区。双侧额纹对称,眼睑睁闭可,眼球活动可,伸舌、示齿、鼓腮均正常。四肢肌力5级,肌张力正常,皮肤触痛觉存在。双侧生理反射(肱二头肌腱反射、膝腱反射、跟腱反射等)存在,病理反射(如霍夫曼征、巴氏征等)未引出。

此外,由警官陪同在当地医院复查头颅CT片,以了解其目前颅脑情况并与之前头颅CT片进行同一认定。

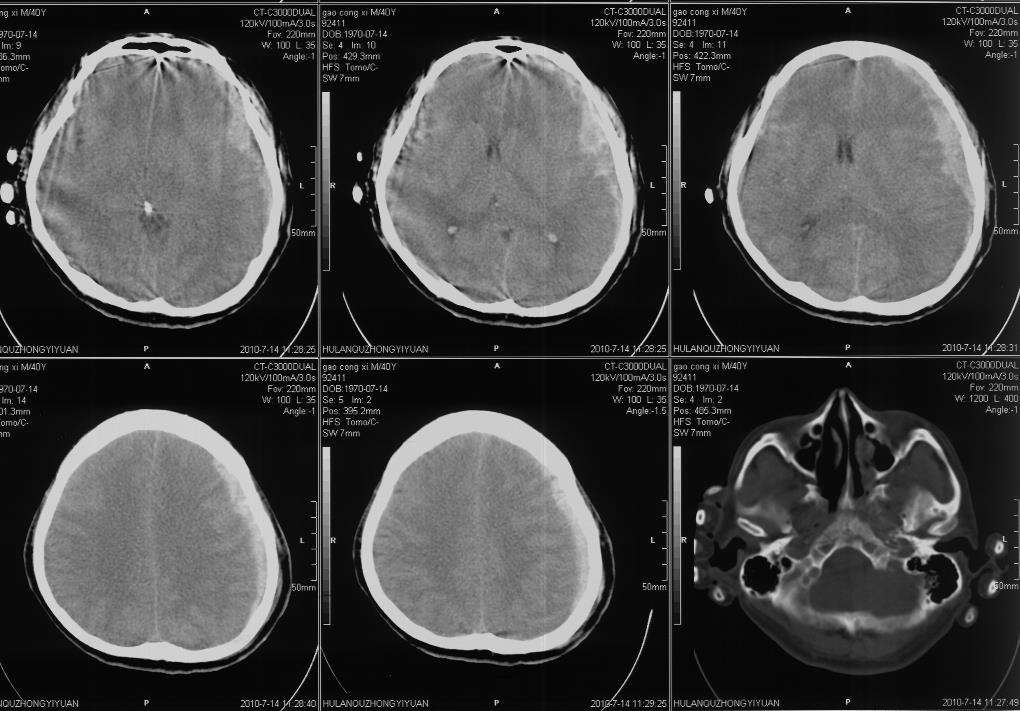

2010年7月14日头颅CT片,2010年7月14日、7月15日头颅CT片示:左额颞顶部头皮软组织肿胀,左颞骨线形骨折,左额颞叶脑挫裂伤,左额颞部急性硬膜下出血,右侧蛛网膜下腔出血,脑肿胀,中线结构向右偏;伤后第2天左颞叶脑挫裂伤脑内出血增加,并脑内血肿及脑疝形成,经测算颅内血肿量超过20mL。

2010年7月30日头颅CT片示:左额颞部开颅血肿清除术后改变,中线结构已基本复位。

2012年12月13日头颅CT片示:将此片与上述CT片比对,其形态学特征一致,系同一人的CT片;左颞叶脑软化灶形成,左颞部颅骨部分缺损。

上述头颅CT片损伤部位及形态特征均符合同一人。

【分析说明】

根据委托人提供的现有材料,结合本院鉴定人检验所见,并专家会诊意见,综合分析如下:

被鉴定人高某于2010年7月14日受伤,临床病史记载、摄片显示、手术直视下证实:左额颞顶部头皮软组织肿胀,左颞骨线形骨折,左额颞叶脑挫裂伤,左额颞部急性硬膜下出血,右侧蛛网膜下腔出血,脑肿胀,中线结构向右偏。

关于颅脑损伤的形成机制

①加速性损伤:头部静止时,突然被运动的物体如木棒、铁器、石块、拳头等打击,致使头部由静止状态转变为快速朝着外力作用的方向运动所造成的脑损伤,称为加速性脑损伤。在这种受力的方式下,暴力可以使着力点处的头皮、颅骨和脑组织产生损伤,这种损伤称为冲击点损伤。加速性损伤一般发生于着力部位。

②减速性损伤:因摔跌或高处坠落头部触撞某物体时,伤者头部是在运动中突然撞击物体而停止,这种方式所造成的脑损伤,称为减速性脑损伤。除冲击点损伤外,暴力作用的对侧所产生的脑损伤称为对冲性损伤。减速性脑损伤,既可发生于着力部位,也可发生于对冲部位,即冲击点伤和对冲伤常常同时发生。

③颅骨骨折:当颅盖骨受到暴力作用时,着力部位颅骨可发生局部弯曲变形,若暴力强大超过其承受极限,可发生颅骨骨折。颅骨骨折的部位及骨折线行径与颅骨受力位置有关。当额前方受击时,再经蝶骨中部可至枕骨大孔。当枕骨受击时,骨折线既可以向顶骨、颞骨扩展,也可能穿过枕骨大孔指向颅底。当颞骨上部受击时,骨折线往往横穿颅盖骨,向前指向额骨,向后指向枕骨或顶骨。

此外,颅脑损伤还与头颅状态有关。当人处于能活动的静止状态时,颈部能吸收部分打击物的能量,故可减小颅脑的损伤能量,或由于头部摇动延长了作用时间从而使相对作用速度变小,使伤情缓和。当运动的人体撞到较大物体时,在头部受撞击的同时,身体的其他部分还对头部加载,将产生最为严重的颅脑损伤。

关于本例致伤方式

就本例而言,高某颅脑损伤(左额颞顶部头皮软组织肿胀,左颞骨线形骨折,左额颞叶脑挫裂伤,脑内血肿形成,左额颞部急性硬膜下出血,右侧蛛网膜下腔出血),符合运动过程中,左颞部与较大面积钝性物体(如地面)接触,同侧颞骨发生线形骨折,伴额颞叶脑挫裂伤、脑血肿形成,额颞部急性硬膜下出血,对侧蛛网膜下腔出血等。此外,其肢体软组织擦伤在左侧,符合运动过程中左侧摔跌致伤一次形成的特点;而他人徒手打击,则难以形成上述损伤。此外伤后调查笔录亦证实,高某车祸外伤后摔跌事实存在,而头部遭他人打击依据不足。

【鉴定意见】

被鉴定人高某颅脑损伤符合摔跌致伤的特点。

附件1 2010年7月24日头颅CT图像