安顺地戏在心理矫治中的运用与研究案例

案例内容

【案例背景】

为弘扬非遗传统文化,发挥属地文化在教育矫治中的优势,贵州省安顺强制隔离戒毒所充分运用非遗传统文化安顺屯堡地戏在戒毒场所开展心理矫治实践并结合实验论证研究。

经前期调研,结合所内戒毒人员地戏兴趣小组排演学习地戏文化,发现地戏在教育矫治过程中,对于戒毒人员身心康复起到了良好的教育矫治效果。结合地戏“唱”“跳”“演”“打”等排演,有助于戒毒人员在身体康复,行为表现及心理健康方面有着一定的戒治效果。为深入研究此现象展示的积极意义,并结合所内实际,充分利用非遗传统文化地戏中的忠义精神结合心理治疗中表达性艺术疗法的优点,创新性地探索心理矫治戒治新方法——地戏心理剧戒治疗法。并开展相关科学研究,目前已取得一定成果。

目前,在戒毒人员的心理矫治过程中,常用的表达性艺术治疗技术是心理剧疗法、绘画治疗和团体心理辅导等;通过这些技术手段,均能取得较好的矫治效果。

【案例基本情况】

一、基本情况

(一)非遗文化安顺地戏在戒毒场所中的应用

贵州省安顺强制隔离戒毒所在2021年组织戒毒人员组建兴趣小组,目前已有两年时间,通过演绎安顺地戏对戒毒人员进行教育矫治,并积极挖掘戒毒人员的内在潜力,促进他们重塑人生。具体来说,地戏兴趣小组首先对安顺地戏的文化价值、戏剧价值和社会价值进行挖掘提炼,然后将其融入地戏的演绎过程中,令戒毒人员深入领悟角色人物的性格,从而感受到人间的仁义忠勇,学会感恩社会及亲人,这为找寻良知和戒除毒瘾提供助力。总而言之,组织戒毒人员组建安顺地戏兴趣小组,这既是运用中华优秀传统文化浸润戒毒人员的心田,也是在戒毒人员中弘扬中华优秀传统文化。

目前已在所内开展6期地戏心理剧工作坊,并结合相应实验设计及数据支撑,已取得以下效果:

1.戒毒人员在工作坊中首先学习地戏知识,了解地戏历史,感受地戏文化,感悟忠义精神。为地戏心理剧的实施打下良好基础。运用心理剧的方法,引导戒毒人员放松身心,提高角色感受度,增强心理效能,提升戒治效果。

2.改编地戏心理剧剧本引入场所,与戒毒人员共同创编、参演、体悟、感受、分享。戒毒人员对剧中人物角色的塑造与观察,激发其共情能力,根据剧本的矛盾冲突,参与故事走向把控,反思自己的戒毒过程。

图1:安顺所戒毒人员地戏兴趣小组日常排演地戏

(二)研究路线及具体内容

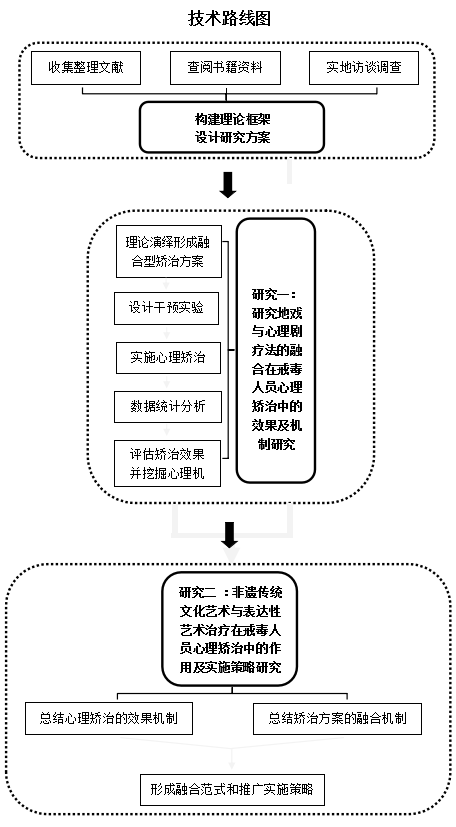

首先,在文献综述和前期工作的基础上,构建理论框架并设计研究方案;然后,选取“地戏”这种安顺地区典型的非遗传统文化艺术来展开研究(研究一);对研究结果进行总结和提炼,形成可推广的实施策略(研究二)。

本课题拟采用如下图所示的技术路线进行研究。

研究一:地戏与心理剧疗法的融合在戒毒人员心理矫治中的效果及机制研究

在本研究中,首先基于文献综述和前期工作构建的理论框架,将地戏与心理剧疗法进行有机整合,形成融合型戒毒心理矫治方案。然后根据该方案,设计包含实验组-控制组的干预实验。接下来选取60名戒毒人员,随机平均分配到实验组和控制组中,实验组接受融合型戒毒心理矫治,控制组依然接受传统戒毒心理矫治。在心理矫治过程中,不断采集戒毒人员的心理测量学指标数据,然后采用线性混合效应模型(linear mixed-effects model)对数据进行统计分析,最后以传统戒毒心理矫治的效果作为比较基线,评估融合型戒毒心理矫治的效果并挖掘相应的心理机制。

研究二:非遗传统文化艺术与表达性艺术治疗在戒毒人员心理矫治中的作用及实施策略研究

基于研究一的结果,总结非遗传统文化艺术与表达性艺术治疗在戒毒人员心理矫治中产生效果的作用机制,然后提炼融合型戒毒心理矫治方案的基本特征,最终形成一套流程化的融合范式和可供推广的实施策略。

图2:实验数据收集及人格特质基线测试

二、实施方案及步骤

(一)前期调研与地戏文化引入场所的尝试

1.地戏文化引入场所,组建兴趣小组。

2.前期调研。

(1)文献收集。

(2)实地调查。

图3:屯堡村寨实地调研

(3)引入贵州师范大学项目研究团队参与研究。

图4:戒毒人员地戏文化知识学习

(4)设计表达性艺术治疗与安顺地戏的结合点,确定新治疗方案。

(5)设计实验进行研究效果论证

(二)项目研究过程

第一阶段:实验普测,筛选项目实施人群。

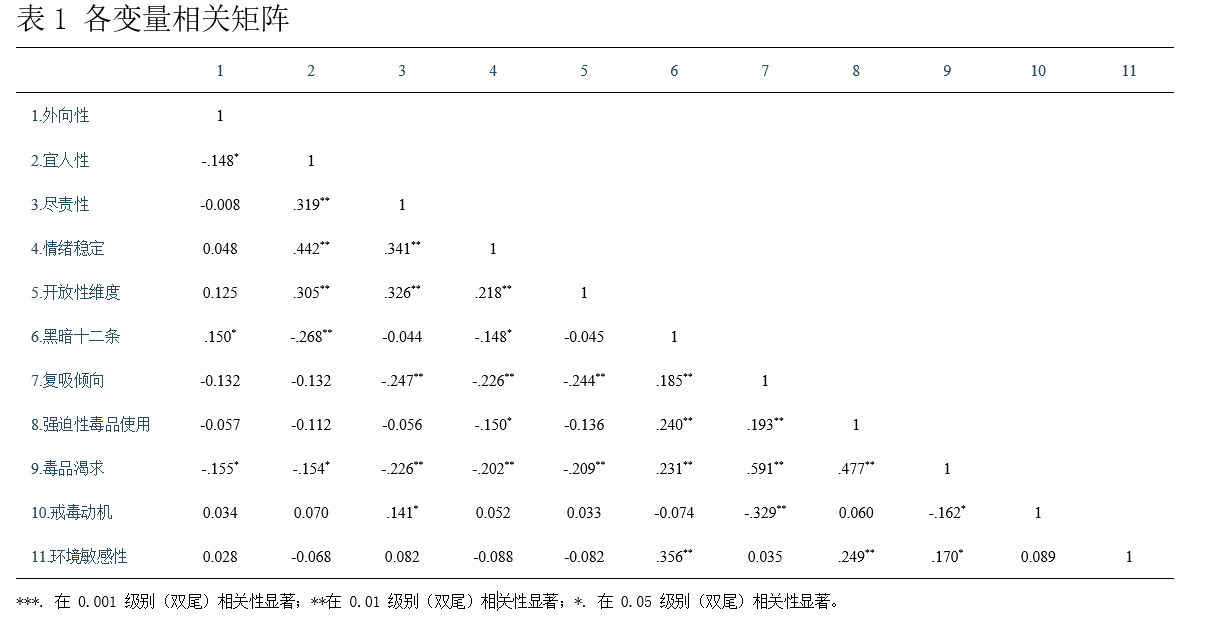

经前期研究后,组织心理测验,普测200名戒毒人员,收集实验研究数据基线,通过贵州师范大学心理学院问卷。

第二阶段:地戏心理剧治疗阶段。

在场所内开展地戏心理剧研究工作坊,实验组参与地戏心理剧排演。控制组正常教育戒治,没有接受地戏心理剧干预治疗。

图5:戒毒人员地戏传统剧目演绎

地戏心理剧工作坊分为7个步骤:

1.戒毒人员学习地戏传统文化。了解非遗文化的魅力。

2.戒毒人员学习地戏唱腔、动作、基础知识及经典剧本。

3.开展心理剧工作坊前期活动:如通过经典心理剧技巧激发戒毒人员创造力,通过“一生回顾”演出等放松戒毒人员心情,引起参演兴趣。

4.总结戒治过程中的突出矛盾冲突,创编戒毒心理剧本。

图6:地戏心理剧剧本改编

5.结合戒毒心理剧本改编地戏传统剧目并进行演绎,增强戒毒人员艺术表达力。解决矛盾冲突的过程中持续释放心理负能,增强戒毒人员对戒毒过程的元认知能力,提升教育戒治效果。

6.在以上过程中结合专业心理治疗分享与指导活动,并适时结合团辅活动,增强戒毒人员心理动能。

7.实验设计实施追踪戒治效果。

图7:地戏心理剧工作坊

数据采集与分析图(部分)

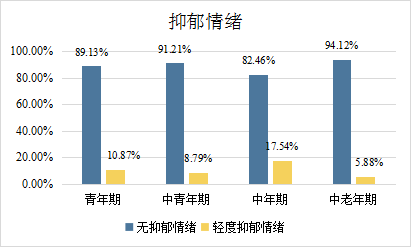

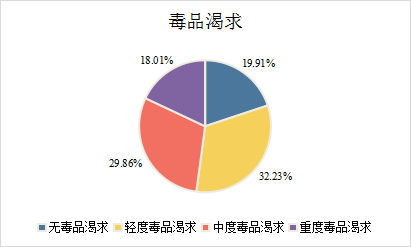

(三)实验中呈现的部分特点

在给予实验条件限制,模拟复吸场景,做抗复吸环境暴露后,不同年龄段的戒毒人员呈现出不同特点,总体各个阶段平稳,少部分会激起焦虑及抑郁等情绪唤起。经过地戏心理剧干预后有明显好转。实验对象口述对于地戏心理剧参与后能够激起强烈的情感体验,对于复吸有很大抗拒感,毒品渴求度也会随之下降。

在横向对比戒毒人员与大学生常模后,发现在人格特质中戒毒人员面对冲动性策略环境(如赌博等场景)比大学生常模呈现出更高冲动性,选择风险大收益大的策略更高。这是项目研究中新发现的戒毒人员特点。此外,在展现排斥环境的过程中,戒毒人员表现比大学生常模更加平静,对于外界的排斥感弱于常模。这一特点与戒毒人员自述常常感到社会环境排斥相悖。

图8:人格冲动性特质策略实验

图9:环境排斥实验

在实验研究中发现,戒毒人员对于艺术性的表达方式有着天然的亲近性,在团体环境中大部分戒毒人员更愿意表达与反思自己。同时主动参与地戏项目排演与实验研究,呈现出良好的积极性。根据研究人员、心理剧老师及咨询师观察发现,在表达性艺术治疗中,可以更好的规避身份冲突(比如民警与戒毒人员、管理与被管理、实验人员与被试等固有的身份不同带来的冲突)。对于展现戒治中的矛盾冲突起到了良好的效果,对于矛盾冲突的解决起到了积极的意义,这种现象在以往的场所内咨询中是很难见到的。面对身份冲突这一问题,在以往的场所咨询中也是很难规避的。

地戏艺术作为民间艺术的一种,在安顺地区较为普遍,演绎的故事内容也是群众耳熟能详的故事,这有利于戒毒人员的理解与探索。目前贵州戒毒人员普遍存在着文化水平不高的特点,很多人只有小学及以下学历,对于教育矫治、心理测量、政策宣讲中需要一定文字基础的相关理论知识等难以理解,这一点也是长期制约教育矫治效果的现实方面。对于表达性艺术,特别是类似地戏这样的地方戏剧,戒毒人员更容易接受与理解。

(四)案例效果与意义

首先,传统的表达性艺术治疗,对于大部分戒毒人员来说,由于其文化程度及理解力的限制,可能难以得到接受与认同。而非遗传统文化艺术立足本土,大多是当地群众喜闻乐见的艺术形式,这易于干警与戒毒人员上手掌握,从而有利于推广和应用。

其次,有不少非遗传统文化艺术实际上可作为谋生技能,如果戒毒人员掌握后,有利于未来的就业创业,也有助于戒毒人员解戒后的社会融入与适应。

再次,将非遗传统文化艺术融入表达性艺术治疗中,一次可以参与的人数较多,这能提升戒毒人员的心理矫治效率,同时在戒毒人员解戒后也可以继续发挥作用,从而为建立戒毒心理矫治工作的新长效机制提供依据。

最后,开展本课题的研究,对于保护当地非遗传统文化艺术具有一定的促进作用,与此同时,也有助于提升国民对非遗传统文化艺术的认同感,促进中华民族优秀传统文化的传播和推广。

【案例思考】

首先,“地戏”等贵州特有的非遗传统文化艺术,是中华民族传统文化中的瑰宝,在社会心理构建、社会教化和心理疗愈方面具有不可忽视的积极作用,但在戒毒人员的心理矫治工作中,也存在起效周期长且作用甚微的问题。

其次,“心理剧疗法”和“地戏脸谱绘制”等传统的表达性艺术治疗,在戒毒人员“知、情、意、行”方面的矫治过程中,均能产生一定的积极作用,但也存在矫治方法单一、矫治效率低、矫治效果可持续性差的问题。

最后,地戏心理剧的剧本创编是将地戏文化引入戒毒场所创新戒治新方法的一次重要尝试,是积极探索戒治方法的过程。非遗传统文化艺术和表达性艺术治疗的融合具有现实可行性,但缺乏适合戒毒人员心理矫治的融合性治疗手段、技术和方案,如果能开发出融合范式,形成可推广的实施策略,将有助于提升戒毒人员心理矫治的效果和效率。