运用戒毒题材舞台剧《了凡四训》精品课程帮助戒毒人员树立戒治信心的案例

案例内容

【案例背景】

近年来,在司法部、省戒毒局积极引导下,戒治场所践行创新理念不断丰富教育戒治手段取得了较好的效果,但就课堂化教育学而言,仍然是以讲授式、说教式教学居多。另外在长期的教育矫治实践过程中我们发现,大部分戒毒人员特别是“多进宫”戒毒人员的戒治信心不足,他们中的大部分人认为:自己从吸食毒品的那一刻起,就已经踏上了不归路,是命中注定,更无法改变,人生已经没有了希望。明代思想家袁了凡先生写给儿子袁天启的家训《了凡四训》中的内容较好的解决了这一问题,它告诉人们“命运是什么”“命运可以改”以及“命运怎么改”,以此激发戒毒人员产生上进心、悔过心,踏实自我戒治,勇于自我剖析,践悟厚德载物,秉持谦逊习惯,严守行为规范,最终戒除毒瘾。

【案例基本情况】

戒毒人员普遍文化程度不高,单纯的、过多的说教,专业性、知识性过强教学只会让戒毒人员产生厌烦心理。因此,我们考虑在尊重原著、保留优秀传统文化精髓的同时,通过艺术创作把道理融入日常戒治生活之中、融入真实戒治故事之中,为传统文化赋予了现实意义,让晦涩难懂的文言文变为戒毒人员的生活故事,再通过趣味性并且强贴近现实的台词,用最轻松有趣的事例讲出最深刻的道理。

一、将《了凡四训》改编成舞台剧的思路

(一)让戒毒人员观看或参演时感觉像“照镜子”,在“照镜子”的同时开展深刻反思

一部好的戒毒题材舞台剧作品,如何能够产生足够的影响力,那便是通过演出的呈现,让戒毒人员在观看时能从中走入自己的生活,像照镜子一样从中看到自己的影子,并且还能产生共鸣。在明确了创作主体以戒毒人员教育矫治过程为重点后,我们把重心放到编排创作上。我们结合戒毒人员从入所接受强制隔离戒毒开始到通过两年的教育戒治离开戒毒所的整个过程,最终形成了四个相互关联且情节层层递进的故事过度:“生理脱毒,康复训练,习艺劳动,重获新生”。与此同时,承接与呼应著作《了凡四训》中四个章节:“立命之学、改过之法、积善之方、谦德之效”。由此全剧的核心骨干正式成立。

四场戏取材全部来源于戒毒人员戒治生活中的真实案例,分别以戒毒人员刚到戒毒所强制隔离戒毒为始,在表演中还原戒毒人员的痛苦与困惑,面对生活的困难和真实心态的呈现,通过引入了凡四训“立命之学”的理念,在剧中让戒毒人员既看到自己真实的经历,同时明白如何通过戒毒来让自己改变命运改变生活。再以经过生理脱毒后到康复巩固期的康复训练的真实场景展现,再次还原戒毒人员在最初康复训练中的不适应,抵触等情绪,再融入“改过之法”,让戒毒人员懂得如何建立正确的观念,养成积极健康的生活态度,之后升华到戒毒人员通过戒治身心康复后的真实习艺劳动的生活表现,经过”积善之方”的引导,让戒毒人员在工作与学习中学会相互帮助相互尊重,从而建立良好的道德品质,最终以戒毒人员成功戒毒,并拥有了工作能力,端正的品行与德行,引入“谦德之效”,积极自信的重新走向更好的生活来结束四场戒毒题材舞台剧。

(二)让戒毒人员在学习中华优秀传统文化中“明事理”,从而能够辨是非、知美丑

习近平总书记关于中华优秀传统文化曾发表过重要论述:“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。增强文化自觉和文化自信,是坚定道路自信、理论自信、制度自信的题中应有之义。要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力”。

受总书记讲话的启发,在创作舞台剧剧本时,我们取其精华,去其糟粕,将《了凡四训》原著中封建、宗教色彩去除弱化,把对应的四个篇章的重心进行了重新改编:

第一篇, 立命之学。尤其强调了认识命运、改造命运、把握命运的生命历程,以及实践过程中的成功经验与失败教训。

第二篇, 改过之法。为我们揭示,在改变命运的过程之中,“改过”比“行善”更加重要。“行善”相当于“开源”,而“改过”相当于“截流”。身上各种各样的小缺点、小错误,就像成百上千的蚁穴小洞,可能造成整个人生堤坝的崩溃。当逆境来临的时候,我们不能怨天尤人,将责任推给他人,而是应该在自己身上找原因,找到泄漏正能量的缺点和错误,逐一认真改正。重点应该放在“改过”上,把“断恶”放在第一位,提高自己的人生境界和修为,然后再谈“修善”。

第三篇, 积善之方。行善的过程中最重要的是明辨善恶的标准,这篇内容告诉我们“积善之家必有余庆”的因果定律、善行的八大标准和积善的十大具体方法。

第四篇, 谦德之效。“满招损,谦受益”、“唯谦受福”,一个人在处事、待人、接物的时候,有谦虚、恭敬他人的态度,就有福气,就可以不断成长。

二、将《了凡四训》改编成舞台剧的深化应用

舞台剧推出后,我们在全体戒毒人员中进行了展演,并将《了凡四训》舞台剧作为戒毒人员的入所第一课,让戒毒人员在明白深刻道理的同时,引导其在两年的时间里不停思考、不停实践,促使其在思考中成长蜕变,在日三省吾身的体验式教学中反思自己的人生之路,反思吸毒带来的痛苦,珍惜现在的戒治生活,重新审视生命的意义和价值,重新构筑起人生的目标。

《了凡四训》中所说:“务要日日知非,日日改过;一日不知非,既一日安于自是,一日无过可改,即一日无步可进。”进步的前提是自省改过,明白道理简单,最难之处在于笃行不怠。为解决践行的问题,我们在组织戒毒人员观看学习《了凡四训》舞台剧的同时,结合相关内容设计了与戒毒人员戒治生活相关的《功过格》,并在戒毒人员中推行。戒毒人员通过每天晚上撰写《功过格》中的行思日录,重点通过记录每天的善恶行为,对照自省改过,激发戒毒人员对于是非曲直的重新认同,建立起积极的思维方式和稳定的价值观并勇敢的去践行,从而养成良好的行为习惯,提高自律能力。每周由包组民警批阅1次,指出其好的方面和不足,使戒毒人员不断改进与成长。

三、将《了凡四训》改编成舞台剧的阶段性成果

整部《了凡四训》舞台剧历时三个月打造而成,整剧共61分钟,分为四个篇章,演员由我所民警、实习民警扮演,舞台呈现真实还原了现代与古代的两个场景,从服装、化妆、灯光、音乐音效、演员的表演、以及舞台呈现手段,做到了真实可信的整体表达。

通过一段时间《了凡四训》舞台剧在戒毒人员中展播和功过格的试行,参与学习的戒毒人员之间发生了显著的变化:戒毒人员讲规矩、守纪律、重法治的意识和行为得到强化,在所内形成了比遵规守纪、比行为养成、比谦德行善的良好戒治氛围,原本充满怨恨的人,懂得感恩他人了;原来身体羸弱的人,懂得健康之道了;原本暴戾的人,逐渐变得温和了……通过学习,用传统文化唤醒戒毒人员的良知,教他们学会做人,做好人,让他们的思想和灵魂得到洗涤和净化,有效提升了戒毒人员的信心和决心,使戒毒人员逐步减少依赖药物,依靠个人的意志力戒断毒品,最终达到抗拒毒品的效果。

民警在与戒毒人员个别谈话教育中发现戒毒人员的戒治信心、行为养成、纪律规矩方面较以往有了很大提高,为下一步民警对戒毒人员诊断评估、计分考核等方面执法提供了新的手段和思路。

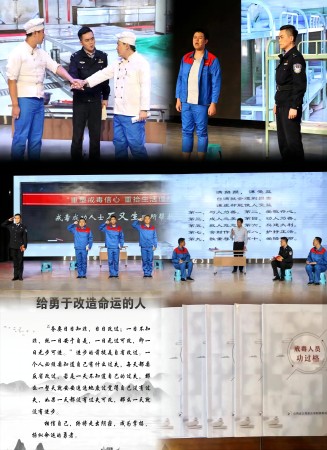

图二剧照:戒毒人员经过”积善之方”的引导,让戒毒人员在工作与学习中学会相互帮助相互尊重,从而建立良好的道德品质,最终成功戒毒,引入“谦德之效”,积极自信的重新走向更好的生活。

【案例思考】

改编《了凡四训》为舞台剧精品课程是将优秀传统文化融入到戒毒教育矫治工作的有益实践和创新,在重点学习“立命、改过、积善、谦德”深刻道理的同时,我所还通过排练舞台剧、角色扮演、唱诵歌曲等互动方式促使戒毒人员在思考和实践中成长蜕变,让其以感恩的心反思自己的人生之路,审视生命的意义和价值,重新构筑人生的目标。下一步工作中,我们要改变以往死板教条的教育方法,不断尝试戒毒教育矫治的多种创新手段和具有山西特色的戒毒矫治新模式,力求做到以下几个方面:

一、将中华优秀传统文化教育与戒毒人员重塑核心价值观教育相结合。既要讲清楚中华优秀传统文化的人文精神与丰富内涵,又要结合戒毒人员彻底戒除毒瘾、顺利回归社会的目标要求,创造性地落实到重塑核心价值观教育的现实需求,继承和发扬革命传统,做到守正与创新、历史与现实的有机结合。

二、将所内课堂化教学与所外家庭教育、社会教育相结合。既要充分发挥发挥戒毒场所课堂化教学的主渠道作用,又要加强家庭、社会与戒毒场所之间的互动,既要卓有成效地组织好所内的中华优秀传统文化教育,又要引导好戒毒人员回归社会后持续学修、终身从中华优秀传统文化中受益,不断增强自省自律意识,有效提高戒毒操守率。

三、传统文化课堂化教学针对性与系统性相结合。既要根据不同流程阶段戒毒人员个体特点,区分层次,突出重点,又要加强全流程的有机衔接,整体推进中华传统文化引入戒毒场所的工作。

四、教育教学以人为本,充分吸取意见。应始终将戒毒人员作为传统文化戒治的核心,把戒毒人员身心康复、回归社会作为传统文化戒治的价值目标。开展相关活动前后,要广泛听取戒毒民警和戒毒人员的意见和建议,并且认真评估分析过程中的反馈情况,在传统文化内容形式的选用上,应根据戒毒人员的身心特点、文化背景、矫治需求来科学规划,让中华传统文化通过教育矫治的方式作出通俗易懂的表达,赋予其新的时代价值。

五、教育戒治创新开放,塑造特色品牌。一方面,要秉承创新的理念,积极探索与教育矫治相适配的优秀文化内容,不断总结经验及规律,做到增品种、提品质、创品牌,塑造戒毒教育矫治的“优秀传统文化”品牌。另一方面,要秉承开放的理念,将优秀的传统文化项目“请进来”,还要“走出去”。加强对外宣传,在扩大社会对教育矫治工作的关注力度的同时,带动优秀传统文化传承发扬。