依靠社会支持降低戒毒人员复吸倾向的案例

案例内容

【案例背景】

近年来,随着毒品在我国的蔓延态势愈演愈烈,吸毒人员逐年增加,对个人、家庭和社会带来严重的负面影响,尤其是复吸率持高不下,“二进宫”、“三回头”已经成为戒毒工作面临的现实困境之一。

据调查研究数据表明,我国复吸率达到90%以上,复吸者是强制隔离戒毒场所中数量相当庞大的群体。相比于初次戒毒者而言,复吸人员心理状态更为异常,容易出现易怒、敏感、烦躁等情绪,行为表现也与其他人不同,常不顾危险做出他伤他残、自伤自残、与民警对立等行为。研究影响复吸倾向的因素,不仅能够有效推动开展教育矫治工作,对戒毒事业也会起到推进作用。本文以我所典型复吸人员张某为重点观察和研究对象,对其在所期间的各项变化情况进行总结分析,研究制定可行的教育矫治方案。

个人情况:张某,1980年出生,小学文化,社会闲散人员。

性格特点:初次戒毒性格开朗,积极面对生活,通过所内教育和学习后,有信心能够戒断毒品;第二次强戒性格封闭,情绪低落,戒备心强,对事冷漠,漠不关心。前后两次存在较大的性格变化。

现实表现:与其他的戒毒人员相比,张某在吸毒危害上有着深刻的认识,对相关的法律法规也有清晰明确的认知,却对戒断毒品没有任何信心。

【案例基本情况】

【方案制定】

一、无结构访谈

无结构访谈为非标准化访谈,以普通聊天的方式,在轻松、自由的气氛中进行询问,根据张某回答的内容进行随机应变式追问,深究其内心深处真实可靠的复吸因素。倘若一次访谈因其情绪变化不成功,可进行多次、循序渐进的访谈和询问。

访谈粗线条提纲:

1.第一次进来的时候身体上有什么不适么?

2.身体不适更多还是心理不适更多?

3.第一次出去之前想过自己会复吸吗?

4.是什么原因、什么场景下导致你复吸的呢?

5.你刚刚说了很多原因,这些原因中你认为哪个是主要因素?

二、建立心理健康档案

根据SCL-90和SAS测试结果,对张某建立心理健康档案,记录其身体情况、家庭背景、社会关系,同时对他的性格特点、行为特征、心理状况等进行初步的测试,以便对张某的心理健康情况进行跟踪调查。建立完整的心理健康档案是对戒毒人员进行心理矫治的重要依据。

三、分析原因,制定解决方案

每月至少与张某谈话一次,尽量让他向民警敞开心扉,如实讲述自身的经历、环境以及心理变化,帮助其找到复吸的原因,并结合他的复吸原因制定相对应的有效办法,帮助他消除对复吸的自我怀疑态度和对“终身戒毒”的惶恐。

【实施情况】

一、无结构访谈

按照制定的方案,某天在出工休息的时间,民警与张某进行“闲聊”:

民警:你什么时候开始接触这东西的?

张某:2000年的时候,认识了几个“哥们儿”,去歌厅唱歌,大家都“玩”这个,我要是不“玩”,显得有点不合群。

民警:你这都进来第二次了,上次就在我们大队,咱俩也算老熟人了啊?

张某:是,我还记得第一次进来的时候你对我进行的教导,没想到出去一接触那些人就忘了,转身又回来了。

民警:这次进来和第一次感觉有什么不一样?感觉你和之前有点差别。

张某:第一次进来的时候我也思考了很多,出去之前我对自己充满信心,认为一定能把这玩意戒掉,重新找回尊严,不能被别人看不起。可是出去不到半年时间,我发现父母宁可不需要我赚钱也不想让我出门,妻子会跟踪我或者偷看我的手机,找朋友吃饭朋友也会委婉拒绝,找工作又没人愿意要我……这些都让我意识到,我就算戒了,也改变不了别人对我的看法,只有原来那些“同道中人”理解我,我的信心和尊严都被摧毁了,社会所有群体都在排斥我,只有原来的群体在欢迎我,就像借酒消愁一样,我只能选择“借毒消愁”。

民警:身体上呢,有什么不适吗?

张某:其实身体不适只有刚进来的时候会有,出去就没有了。

民警:所以导致你复吸还是心理上的因素多一些?

张某:嗯。反正我在父母面前、妻儿面前、朋友面前已经改不了形象了,原来的生意伙伴也都对我“敬而远之”了,要钱没钱,要尊严没尊严,不管我怎么努力地抵制毒品对我的诱惑,他们都看不到,那我又何必再努力呢?

民警:你是为了别人的眼光而戒毒还是为了你自己的人生而戒毒?

张某:(沉默)

民警拍拍张某肩膀,谈话结束。

根据与张某的谈话,不难看出,影响他复吸倾向的主要因素包括个人因素和社会因素,个人因素方面主要是没有脱离原来的“毒友圈”,社会因素方面主要是来自社会和家庭关系中的不支持和不信任,这些都能够直接影响到他的心理健康水平,让他产生复吸想法。由此可见,在脱离原来“毒友圈”的基础上,获得多方位的社会支持是降低戒毒人员复吸率的一个可行办法。

二、建立心理健康档案,进行深层交流

从张某本次入所开始,建立跟踪式心理健康档案,以每个季度为周期,记录其SCL-90(症状自评量表)测试和SAS(焦虑自评量表)测试结果,及时对数据进行分析整理,充分理解张某心理上的变化。

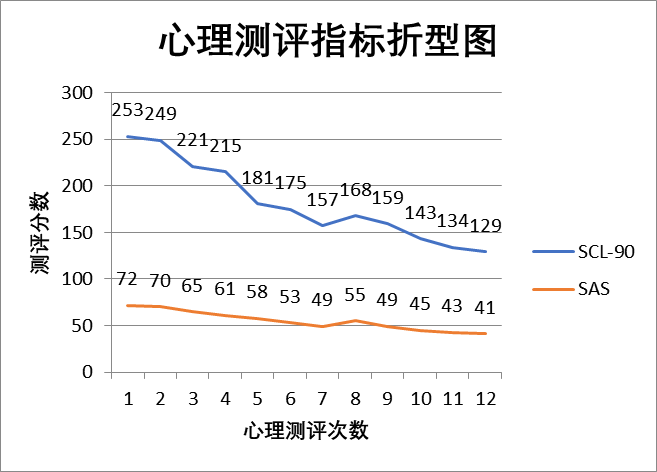

根据连续在所内2年的心理测试以及经过张某同意的所外一年跟踪式心理测试,总共12个季度,对张某进行12次心理测评。SCL-90的指标解释为:160分-200分有轻度心理问题,200-250分有中度心理问题,250分以上为重度心理问题;SAS指标解释为:50-59分为轻度焦虑,60-69分为中度焦虑,70分以上为重度焦虑。根据这12次的心理测评结果显示如图,张某在刚入所时有严重的心理问题和重度焦虑,与他刚入所时易怒、暴躁等表现相符。随着民警多次深入交流劝导和教育矫治,张某心理发生明显变化,数据显示心理问题与焦虑程度都呈下降趋势,充分证明了民警的交流方案相对奏效。在第8次心理测评中,也就是解除强制隔离戒毒期限将至的时候,张某在两项心理测试指标中都呈现一次回弹。民警注意到他的心理变化,再次与之交谈,找出心理焦虑的因素,交谈之后发现他是对出所以后的家庭、工作、经济和社会关系有所焦虑和担心。张某出所后的4次心理测评结果显示,他已经逐渐脱离心理问题,回归心理健康。

在张某心理测评达到正常水平,可以直面自我问题后,民警开始有针对性地与张某进行深层次交流:你为什么无法摆脱原来的“朋友”?你所谓的“朋友”除了把你拽入吸毒这个深渊,还能给你带来什么?作为一个儿子,一个丈夫,一个父亲,你吸毒的时候除了给他们带来情感上的痛苦和生活上的拮据,你给过他们幸福和快乐吗?这些直击灵魂的问题终于触动了张某,他不再一味地埋怨家人,由之前被民警引导思考,变为主动思考自己的人生和未来。在日常的相处中,民警也发现张某愈发积极向上,对未来充满信心。出所前张某主动找到民警,做了最后一次交谈,交谈中他一脸坚定地承诺:我这次一定彻底戒了!

三、协调社会力量,寻求社会支持

根据民警在两年时间内对张某的观察,真正让他对是否会彻底戒断毒品有障碍的除了个人心理因素,还有家人的不理解、社会的“有色眼镜”和想工作却没有单位愿意用他的现实。他曾经说过,忙的时候没有时间胡思乱想,只有在空闲的时候和郁闷的时候,在原来“毒友”的引诱下,才会产生复吸的想法。民警根据他的状态,考虑让社会中不同的角色(包括家属、同事、朋友、同学、社会其他工作者)为吸毒人员提供物质或者精神方面的支持,应该会对他降低复吸倾向存在一定的积极作用。所以在日常教育矫治中,采取“内外结合”的方式:“内”为对张某进行的心理矫治和谈话矫治,“外”为充分考虑和利用社会支持资源,研究制定以下几点外部措施:

一是在亲情探访结束后,将张某的心理情况以及他的顾虑与亲属进行深入交流,让亲属意识到他们的信任和支持,对张某心理健康和复吸倾向都有着极大的影响,最后,与亲属达成一致约定,在张某出所后,用更多的爱去温暖他,把他当作正常的儿子、丈夫与父亲,充分尊重张某的意愿,保护他的自尊心,让他在家庭中找到归属感和责任感。

二是协调社区矫治中心工作人员,希望他们能够从生活中的点滴入手,多关心社区戒毒(康复)人员的家庭生活和具体困难,帮助他们进行合适的就业扶持和就业安置,对于家庭实在有经济困难的,符合办理低保要求的人员,帮助协调申请最低保障金。及时把握社区戒毒(康复)人员思想动态,有针对性地提出区别性帮教。

三是协调司法部门、人社部门,针对这一社会群体,进行出所后就业技能再培训,帮助社区戒毒(康复)人员提高就业率,让他们有一份安心的工作,不再闲散混迹社会,远离原来的“毒友圈”,有助于降低复吸倾向。

四是协调公安机关,在带领疑似吸毒人员进行尿检的过程中,尽可能的采取相对温和的方式,防止对疑似吸毒人员进行心理创伤,导致加强复吸倾向。

五是利用所内公众号,大力向社会宣传正确的价值观:一方面要对毒品的危害形成共识,能够做到自觉抵制毒品;另一方面,号召社会成员在心理上和行为上都能够接受吸毒人员,让宽容的社会群体给予他们戒毒的信心和希望。

【案例思考】

在有了制度性的帮扶计划以后,来自社会各方面的支持基本能够保障张某的最低生活需求,在各种外部力量的支持下,无论是物质上还是精神上都给予了张某极大的慰藉,让他能感觉到来自各方的鼓励和信任,增强了彻底戒断毒品的信念。即使当戒毒人员遭到来自“毒友圈”的吸引,面临复吸危机时,他也能够权衡自己重建的社会支持力量网络和获取的社会资源,正确面对来自复吸的诱惑。

通过张某的案例,将吸毒人员的社会关系网络由原来的“毒友圈”替代为健康的社会支持网络,让多方面的社会支持对戒毒人员成功回归社会和家庭发挥积极作用,对降低戒毒人员复吸率有着明显的促进作用。复吸群体是一个数量非常庞大的群体,对张某的案例研究可以根据每个人不同的情况进行微调并推广,让更多的人接受社会支持的益处,也是降低复吸率、提高强制隔离戒毒机关工作实效的一种重要方式。